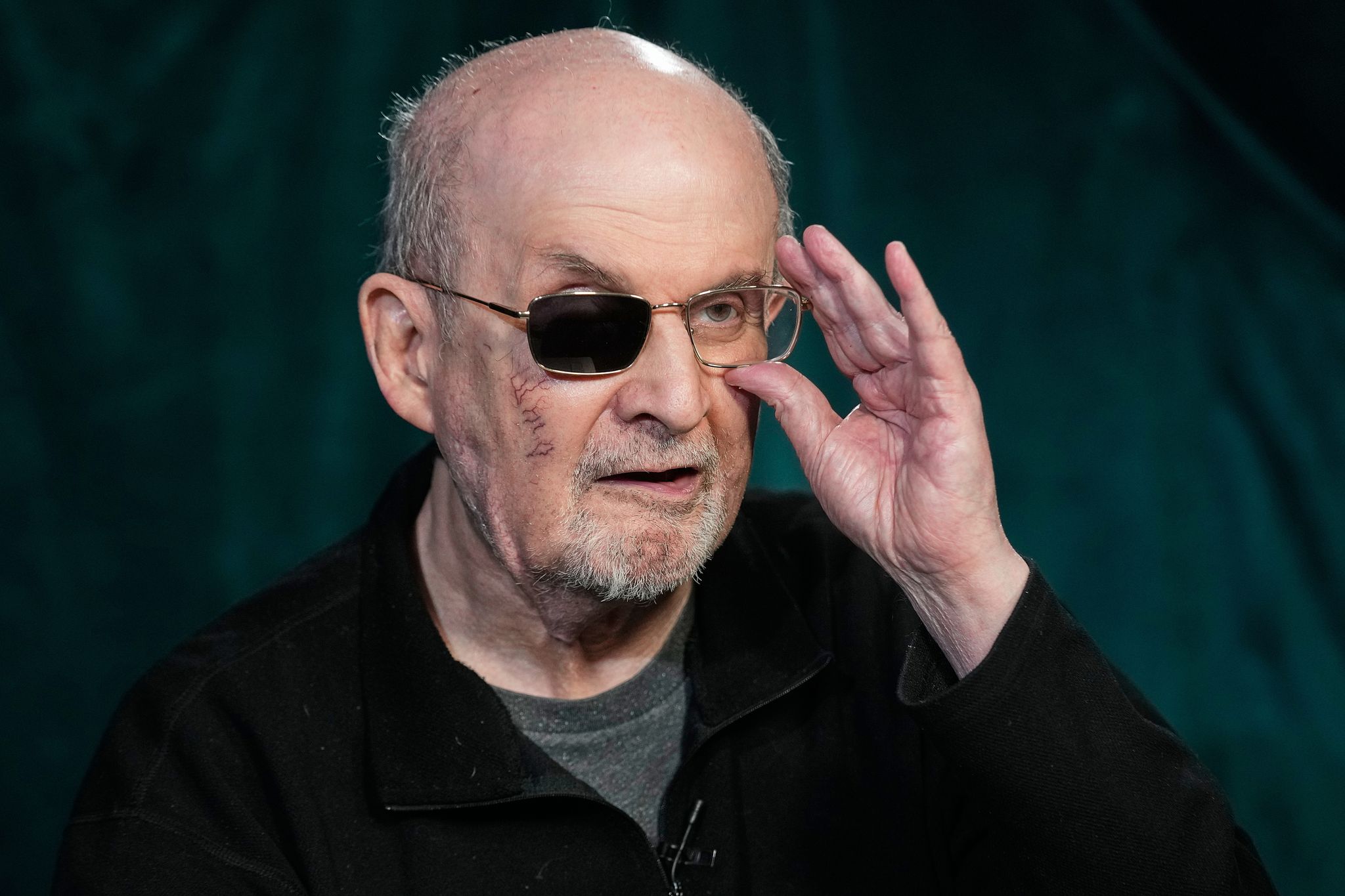

Indien, Großbritannien und USA: Der Erfolgsautor Salman Rushdie hat im Laufe seines Lebens mehrere Länder seine Heimat genannt. Sein neues Buch «Die elfte Stunde» – das erste Belletristik-Werk seit dem Anschlag auf sein Leben im Sommer 2022 – spielt in allen dreien.

Die fünf Kurzgeschichten darin haben vor allem eines gemeinsam: Sie drehen sich um das Thema Tod. Warum? «Zuerst einmal, weil ich 78 Jahre alt bin», sagt Rushdie kurz vor der Veröffentlichung in einem Interview des US-Senders CBS. Außerdem habe er mit dem Messerattentat, bei dem ein Mann mehrfach auf ihn einstach und ihn schwer verletzte, «eine ziemlich intime Begegnung mit dem Tod» gehabt.

«Das bringt dich zum Nachdenken», sagt der Schriftsteller, der sich 1989 mit dem angeblich blasphemischen Buch «Die Satanischen Verse» einen Mordaufruf durch den iranischen Revolutionsführer Ayatollah Chomeini einhandelte und sich jahrelang verstecken musste. Nun macht Rushdie, was er am besten kann: Er verarbeitet seine Gedanken über den Tod mit Geschichten und testet an seinen Figuren aus, wie man dem eigenen Ende entgegentreten kann.

Rushdie stellt konkrete autobiografische Bezüge her

Dabei bleibt Rushdie seinem Stil des magischen Realismus treu. Aus zunächst alltäglichen Szenarien werden nach und nach teils absurde Geschichten. So wird eine begnadete Sitar-Spielerin und Pianistin zur Magierin, die mit ihrer Musik das Firmenimperium einer Familie zu Fall bringt. Ein Schriftsteller wird nach seinem Tod zu einem zunächst gutmütigen, später rachsüchtigen Gespenst.

Es sind gekonnt verschachtelte Erzählungen, wie man sie von Rushdie gewohnt ist. Teils sind es Geschichten in der Geschichte. Deutlicher noch als in früheren Werken, stellt er konkrete autobiografische Bezüge her, erzählt zuweilen direkt aus der Ich-Perspektive, nicht eines fiktiven Erzählers, sondern des Autors selbst. So schildert er ausführlich die Umgebung des eigenen Elternhauses im indischen Mumbai, das er noch immer Bombay nennt, und stellt fest: «Hier betritt man den magischen Raum meiner Kindheit – und nicht nur den meiner Kindheit, sondern auch meiner fruchtbarsten Fantasien und glücklichsten Träume. (…) Zahlreiche meiner Geschichten wurden hier geboren. Ich denke, diese nun wird die letzte ihrer Art sein.»

Die Sprache tritt bei Rushdie als tragische Figur auf

Immer wieder begegnen dem Leser einige reale historische Persönlichkeiten, und solche, die an sie angelehnt sind, etwa Alan Turing, britischer Mathematiker und Code-Knacker im Zweiten Weltkrieg. Auch die Künstler Francisco Goya und Hieronymus Bosch erhalten eine Rolle. Rushdie selbst scheint sich sowohl in den Erzählern und Protagonisten, als auch in deren Gegenüber zu spiegeln. In einer Allegorie auf den Zustand der Redefreiheit lässt er die Sprache selbst als tragische Figur auftreten.

Auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen finden ihren Niederschlag – Rushdies Figuren nehmen sie oft mit Resignation und Unverständnis zur Kenntnis. «Nie hatte er sich der Welt und seiner Zeit so fremd gefühlt. Von den jungen Menschen war er enttäuscht. Sie hätten die Gefahr eines diktatorischen Herrschers begreifen und es zum Anliegen ihrer Generation machen müssen, bis zu dessen Sturz gegen ihn zu kämpfen (…)», schreibt eine seiner Figuren über einen gealterten und in Ungnade gefallenen Hofmaler. Eine andere Figur lässt er sagen: «Sich heutzutage darüber im Unklaren zu sein, was wahr ist und was unwahr, ist Teil des menschlichen Lebens. Zumindest wenn man Amerikaner ist.»

Der unverkennbare Humor fehlt trotz aller Schwere nicht

«Alles, was ich tue, hat am Ende politische Dimensionen», sagt der Wahl-US-Amerikaner Rushdie im CBS-Interview zu den Anspielungen in seinem Buch. Wichtiger sei ihm aber, dass er seine Leser auch zum Lachen bringe.

Und tatsächlich fehlt der unverkennbare Rushdie-Humor trotz aller Schwere nicht. «Sie können mich sehen und auch hören, obwohl Sie taub wie ein Türpfosten sind (…)», sagt etwa der Geist des niederländischen Malers Hieronymus Bosch zu einer an Francisco Goya angelehnten Figur. Der Erzähler einer anderen Geschichte teilt dem Leser mit: «Ich kümmerte mich zügig um meine Toilette und schiss, duschte und rasierte mich, die einsame Dreieinigkeit des Morgens.»